Ausstellungsführer

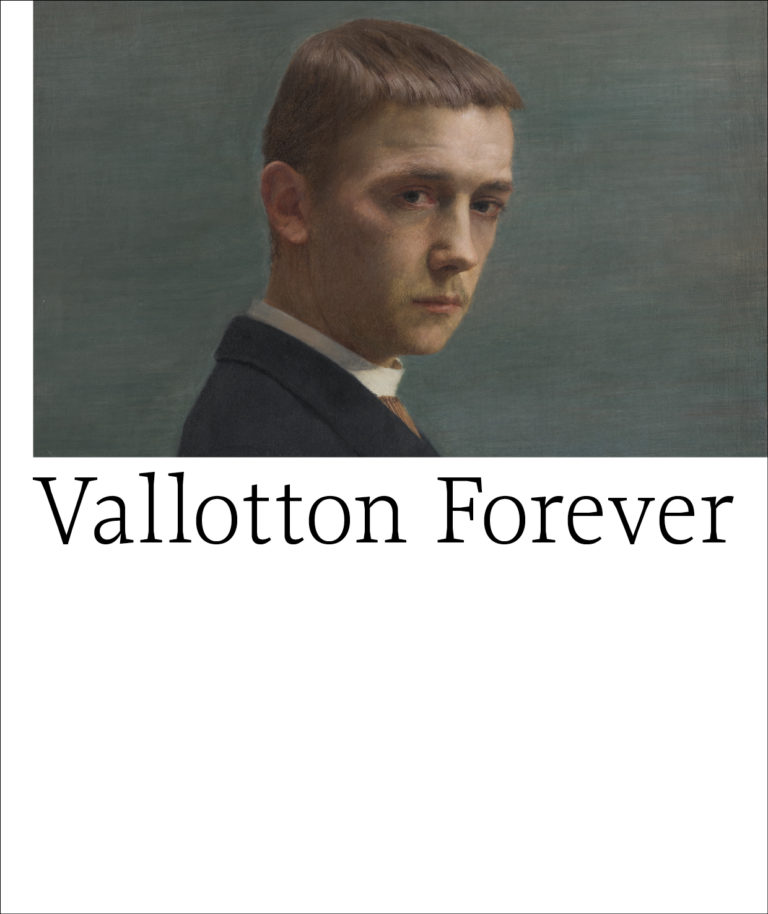

Vallotton Forever. Die Retrospektive

Aus Anlass des 100. Todestages von Félix Vallotton (1865–1925), richtet dessen Geburtsstadt Lausanne dem Künstler die grösste je realisierte Retrospektive aus. Das Musée cantonal des Beaux-Arts beherbergt eine der wichtigsten Sammlungen von Werken Vallottons. Gemeinsam mit der Fondation Félix Vallotton, Dokumentations- und Forschungszentrum, bietet das Museum im Rahmen von Plateforme 10 einen neuen Zugang zu diesem bedeutenden Künstler der Moderne, der sich durch seinen klaren, kritischen Geist und seinen scharfen Humor auszeichnet. Ein chronologischer und thematischer Parcours, der Vallottons Meisterwerke aus Schweizer und europäischen Sammlungen zeigt, behandelt erstmals alle Facetten seines Schaffens.

Die Ausstellung zeichnet zunächst Vallottons Anstrengungen nach, sich in Paris, wohin es ihn mit 16 Jahren zieht, einen Namen zu machen: seine Anfänge im offiziellen Salon, die Holzschnitte, die seinen Durchbruch bedeuten, die Pressezeichnungen, die von seinem sozialen Engagement zeugen, die Buchillustrationen und schliesslich die Gemälde mit den berühmten Interieurszenen.

Ab 1893 gehört Vallotton der Gruppe der Nabis an und kämpft innerhalb der postimpressionistischen Avantgarden für eine symbolistische und dekorative Kunst.

Anschliessend geht es um den tiefgreifenden Wandel, mit dem sich Vallotton zur allgemeinen Überraschung realistischen Strömungen zuwendet. Gestärkt durch den guten Ruf, den er sich erworben hat, widmet er sich nun ausschliesslich der Malerei. Seine Bilder stellen die traditionellen Genres in Frage: Akt, Porträt, Landschaft, Stillleben und Historienmalerei. Sein Dialog mit den Meistern der Vergangenheit, seine durchdachten Kompositionen und leuchtenden Farben lassen die vielversprechende Zukunft einer damals in der Krise befindlichen figurativen Malerei erahnen. Von 1905 bis zu seinem Tod arbeitete er in völliger Unabhängigkeit fernab aller modernistischen Tendenzen.

Vallotton fesselt das Publikum und inspiriert die Kunstschaffenden: Vallotton ist forever.

1. Etage

1. Anfänge

Mit sechzehn Jahren verlässt Vallotton Lausanne endgültig und zieht nach Paris, wo er, beflügelt von seinem Traum, Maler zu werden, an der Académie Julian zu studieren beginnt. Ab 1885 stellt er im offiziellen Salon realistisch gemalte Porträts aus, wie etwa sein Autoportrait à l’âge de vingt ans.

In den frühen 1890er-Jahren kommt es zu einer Wende. Vallotton schliesst sich 1891 dem Salon des indépendants an und nimmt 1892 am Salon de la Rose-Croix teil. Dort zeigt er seine ersten Holzschnitte, welche die Aufmerksamkeit der Nabis («Propheten» auf Hebräisch) auf sich ziehen. 1893 tritt er dieser Gruppe junger Künstler bei, zu der Pierre Bonnard, Maurice Denis und Édouard Vuillard gehören. Gemeinsam setzen sie sich für eine symbolistische und dekorative Kunst ein.

Vallottons Stil verändert sich dadurch radikal. 1893 präsentiert er im Salon des indépendants Holzschnitte, die einhellige Begeisterung auslösen, und zwei Gemälde, darunter Le bain au soir d’été, das für Gelächter sorgt. Mit seinen kräftigen Farbflächen und seiner ironisch gefärbten Symbolik markiert dieses Nabis-Bild Vallottons endgültigen Bruch mit dem Realismus der Anfänge. Im selben Jahr stellt er in der Schweiz La malade aus, ein Werk, dessen Thema und Stil konsens fähiger sind.

2. Menschenmasse

Im Jahr 1891 macht sich Vallotton beim libertären Künstler Charles Maurin mit dem Holzschnitt vertraut. Er entwickelt einen ausdrucksstarken Stil, der auf der Synthese von Formen und dem Gegensatz zwischen schwarzen und weissen Flächen beruht. Bald gilt er als der talentierteste Erneuerer dieser alten Technik.

Ab 1892 ist die Menschenmasse sein Lieblingsthema. Vallotton beobachtet sie auf der Strasse, in Parks, Geschäften, Theatern oder bei Demonstrationen. Die Zinkografie-Serie Paris intense vereint 222 Figuren in einer bisher unbekannten grafischen Dichte. Der Künstler erkundet dasselbe Thema und verwendet dieselbe grafische Sprache in seinen Illustrationen für Zeitungen und Bücher, in denen seine Zeichnungen ab 1894 mittels Fotogravurverfahren reproduziert werden. Sein wachsender Ruf bringt ihm Aufträge auflagenstarker Wochenzeitschriften wie Le Courrier français und Le Rire ein.

1896 publiziert Octave Uzanne ein aussergewöhnliches bibliophiles Werk mit dem Titel Les Rassemblements. Er beauftragt Vallotton mit 30 Zeichnungen über Pariser Menschenaufläufe. Durch eine distanzierte Beobachtung der modernen Stadt, in der sich die Menschen drängen, kreuzen und stossen, bietet der Künstler eine ebenso kritische wie poetische Darstellung der Menge.

3. Humor

Vallottons Humor zeichnet sich durch seine Ironie aus. Anstelle von Karikaturen, die er nur in seltenen Ausnahmefällen schafft (das Spottbild Pierre Loti oder Le véritable jeu des trente-six bêtes), bevorzugt er Anspielungen. Sein präziser Strich, die Sparsamkeit der Mittel und die unerwarteten Ausschnitte heben die Mehrdeutigkeit der Bilder und die Absurdität der Alltagssituationen hervor.

Vallotton erkundet verschiedene Register vom Sarkasmus bis zur Anzüglichkeit, um sich gelegentlich mit einem schlichten Lächeln zu begnügen. Die Zusammenarbeit mit Jules Renard vereint zwei Männer, welche dieselbe Sensibilität teilen: Bei beiden beruht der Humor weniger auf Übertreibung als auf Zurückhaltung, weniger auf Spott als auf einer amüsierten Distanz zu menschlichen Schwächen.

Für Nib, die humoristische Beilage der Zeitschrift La Revue blanche, sind es 1895 Vallottons Zeichnungen, die dem Kommentar des Schriftstellers vorausgehen und ihn inspirieren. Die traditionelle Hierarchie zwischen Text und Bild wird umgekehrt. Die Verbundenheit zwischen den beiden Freunden hält bis 1902 an – Vallotton wird zum offiziellen Illustrator Renards – und gipfelt in der endgültigen Ausgabe von Poil de Carotte, in der die literarische Ironie des einen im Einklang mit der grafischen Schlichtheit des anderen steht.

4. Theater

Wie seine Nabis-Kollegen Édouard Vuillard, Pierre Bonnard und Maurice Denis wirkt Vallotton an den innovativen Experimenten des 1893 vom Schauspieler Lugné-Poe gegründeten Théâtre de l’Œuvre mit, das als Hochburg des Symbolismus gilt und zu Beginn das skandinavische Theater fördert. 1894 entwirft Vallotton ein lithografiertes Programm für August Strindbergs Père und im folgenden Jahr eine «Maske» Henrik Ibsens für ein Album.

Die Welt des Theaters interessiert Vallotton über diese Zusammenarbeit mit einer Avantgarde-Bühne hinaus. Er veröffentlicht Porträts von Schauspielerinnen und Schauspielern in La Revue blanche und Le Cri de Paris (Little Tich, La Belle Otero). Auch wenn er gelegentlich wie in Femme acrobate den Auftritt selbst darstellt, interessiert ihn vor allem die Wirkung auf das Publikum. Auf dem Plakat für die Revue Ah! La Pé … La Pé … La Pépinière!!! oder im Holzschnitt Le couplet patriotique beobachtet er die Reaktionen der Zuschauenden: Applaus, Gesang, Zurufe.

Vallotton belauscht überdies die Intrigen, die sich abseits des Rampenlichts abspielen. In La loge de théâtre scheint sich zwischen einem Mann und einer Frau ein Drama abzuspielen, das nur durch eine aus dem Schatten hervortretende weiss behandschuhte Hand angedeutet wird.

5. La Revue blanche

Von 1895 bis 1902 ist Vallotton der offizielle Zeichner der Zeitschrift La Revue blanche. Mit ihrer anarchistischen Ausrichtung ist sie eine der einflussreichsten Publikationen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und setzt sich als Zentrum intellektueller Lebendigkeit für die künstlerische Avantgarde ein. Vallotton publiziert in ihr kleine Porträts literarischer oder künstlerischer Persönlichkeiten, die er mit Tusche meist nach Fotografien zeichnet. Das Konzept findet Anklang: Über 300 dieser «Masken» erscheinen in etwa zehn Zeitschriften und finden sich in den beiden 1896 und 1898 publizierten Bänden des Livre des masques von Remy de Gourmont vereint.

Um die Zeitschrift versammelt sich der Künstlerkreis der Nabis und ein Netzwerk von Schriftstellern. Misia, die Frau von Thadée Natanson, dem Herausgeber der Zeitschrift, wirkt als Muse. Als ausgezeichnete Pianistin spielt sie für ihre Freunde, die sie in ihrem Haus empfängt (La symphonie). Im November 1898 veröffentlicht der Verlag La Revue blanche die zehnteilige Holzschnittfolge Intimités. Diese Tafeln, die das Liebesleben in bürgerlichen Wohnungen darstellen, sind der gelungenste Ausdruck von Vallottons synthetischem Stil im Holzschnitt, den er bald aufgeben wird.

6. Mode

Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitet Vallotton zwischen 1893 und 1898 anonym als Modezeichner für die Zeitschrift La Mode pratique, eine Tätigkeit, die sein ganzes Schaffen beeinflussen wird. So gelingt es ihm, eine eigene Sprache für Kleider und Accessoires zu entwickeln, die seine Druckgrafiken, Illustrationen, Pressezeichnungen und Gemälde prägt.

Der Künstler nutzt die Mode als soziales Repertoire, um Hierarchien, Unterschiede und Spannungen zwischen Individuum und Gesellschaft hervorzuheben. Mittels der Kleidung bezeichnet er Identitäten, Status und soziale Kategorien. Zu sehen sind Uniformen für Gendarmen oder Soldaten, Überkleider für Arbeiter, Priestersoutanen, Kutscherlivreen sowie Gehröcke und Zylinder für Bürger.

In dieser Menschenmasse nimmt die Pariserin eine Sonderstellung ein. Als Blickfang in der Menge ist ihre Silhouette an den übergrossen Puffärmeln zu erkennen, einem unverkennbaren Zeichen weiblicher Macht. Ein Hut vervollständigt ihre Eleganz, kann aber auch geradezu grotesk wirken. Das Kaufhaus, Tempel der Weiblichkeit, wird zum Ort, an dem sich Begehren, Konsum und Inszenierung des Scheins verdichten; das Schaufenster ist die Schnittstelle zwischen dem urbanen Raum und diesem geschlossenen Universum, über das die Frau als Königin herrscht.

7. Repression

Als Sympathisant des Anarchismus findet Vallotton im Holzschnitt ein ideales Medium, um seine libertären Überzeugungen auszudrücken und mithilfe des Bilds zum Kampf gegen soziale Ungleich-heiten aufzurufen. Holzschnitte wie La charge, L’anarchiste oder La manifestation prangern die Brutalität der Ordnungskräfte an.

Ab 1894 verlagert sich Vallottons politischer Aktivismus auf die Pressezeichnung, mit der er fortan sein Engagement für eine gerechte, auf Gleichberechtigung beruhende Justiz zum Ausdruck bringt. Für Le Cri de Paris arbeitet er seit der Gründung dieser Zeitschrift im Jahr 1897; sie gehört zu den wenigen Blättern, die eine Revision des Prozesses gegen den unrechtmässig zu lebenslanger Deportation verurteilten Hauptmann Alfred Dreyfus fordern. Auf der Titelseite publiziert Vallotton mehrere Zeichnungen, die wie Émile Zolas berühmtes Ich klage an! diese antisemitische Verschwörung anprangern (L’Âge du papier).

1902 schafft Vallotton 23 Lithografien unter dem Titel Crimes et châtiments für eine Sonderausgabe der Zeitschrift L’Assiette au beurre. In Bild und Schrift prangern sie in aller Schärfe Machtmissbrauch und unverhältnismässig strenge Strafen an. Unternehmer, Eigentümer, Ehemänner, Pfarrer und Polizisten werden unerbittlich blossgestellt.

8. Interieurs

Von 1896 an bevorzugt Vallotton in seinen Holzschnitten Interieurszenen wie Le bain oder La paresse. Fast gleichzeitig beschliesst er, sich ganz der Malerei zu widmen, seiner ursprünglichen Berufung.

1899 präsentiert er anlässlich einer Ausstellung der Nabis in der Galerie Durand-Ruel sechs Intérieurs avec figures, Meisterwerke der Nabis-Periode, darunter La chambre rouge, La visite, Cinq heures und L’attente. In diesen Gemälden werden jeweils ein Mann und eine Frau in zweideutigen Situationen überrascht, die dazu anregen, sich das Geschehen ausserhalb des Bildraums vorzustellen. Dekor und Accessoires tragen zur Dramatik bei; die Kraft der Farben verstärkt die Intensität der Emotionen. In denselben Jahren nehmen die Frauenakte zu. Vallotton beobachtet die Frauen in ihrem Zimmer, im Bordell oder bei ihrer Toilette.

Nach seiner Heirat mit Gabrielle Rodrigues-Henriques im Jahr 1899 widmet sich der Künstler dem Alltagsleben. Seine Frau stellt er in ihrer häuslichen Intimität dar: Intérieur avec femme en rouge de dos, Femme fouillant dans un placard. Seine Stiefkinder figurieren in Werken, welche die Spannungen einer Patchwork-Familie erahnen lassen, wie zum Beispiel Le dîner, effet de lampe.

2. Etage

9. Akte

Vallotton malt zwar bereits in seiner Studienzeit Akte, kehrt jedoch erst in den Nabis-Jahren zum Genre des weiblichen Akts zurück, der nun ohne Modellierung und Volumen behandelt wird. Ein Wandel kündigt sich 1902 an und verstärkt sich 1904, als der Künstler mehrere Bronzestatuetten schafft. Diese Erfahrung weckt sein Interesse für Volumen.

Im Salon d’automne von 1905 zeigt der Künstler Le repos des modèles, ein Manifest seiner Rückkehr zum Realismus. Der Akt wird nun zu seinem wichtigsten Experimentierfeld. Es folgen Trois femmes et une petite fille jouant dans l’eau und Le bain turc, ambitionierte grossformatige Gemälde, die er 1907 und 1908 im Salon des indépendants ausstellt.

Im Laufe der Jahre malt Vallotton eine Vielzahl weiblicher Akte: Frauen allein oder in Gruppen, in Interieurs oder im Freien, liegend, sitzend oder stehend, mit oder ohne Accessoires. Einige sind, um wahrhaftig zu wirken, nach Modellen ausgeführt wie Torse de femme assise drapée de satin jaune; andere beruhen auf Vorzeichnungen und befassen sich mit formalen Fragen: Baigneuse de face, fond gris. Humor und Anzüglichkeit bestimmen Bilder wie Femme nue lutinant un Silène.

10. Landschaften

Nach mehrjährigem Unterbruch, der im Zeichen des Akts stand, kehrt Vallotton 1909 zur Landschaft zurück. Seine Aufenthalte in Honfleur (Normandie), wo er eine Villa mietet und fortan jeden Sommer verbringt, spielen eine entscheidende Rolle in der Entwicklung seiner neuen Sensibilität für die Geheimnisse der Natur, zum Beispiel Le rayon oder La mare.

Während die Landschaften bis 1900 im Freien entstehen, malt sie Vallotton in der Folge im Atelier aus der Erinnerung anhand kleiner Entwürfe, die er vor dem Motiv in seinen Skizzenbüchern festhält.

Vallotton träumt von «einer Malerei, die von allem ganz Naturgetreuen befreit ist», von einer Rückkehr zur idealisierten Landschaft der Klassik, und entwickelt eine Methode, die auf der Distanz zum Motiv gründet und zu dem führt, was er als «komponierte Landschaft» bezeichnet.

Im Laufe der Jahre festigt sich diese Synthese: Die Formen werden klarer, der Kontrast zwischen Licht und Schatten verstärkt sich, und die leuchtenden Farben entfernen sich immer mehr von der Realität. Eine 1910 begonnene und bis 1918 fortgesetzte Serie von Sonnenuntergängen führt zu radikalen Kompositionen, die gelegentlich auf die Überlagerung breiter paralleler Streifen reduziert sind und deren Farbintensität eine grosse Ausdruckskraft entfaltet.

11. Der Krieg

Vallotton ist ein anerkannter Künstler, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Am 2. August 1914 lässt ihn der Befehl zur allgemeinen Mobilmachung nicht gleichgültig. 1900 hatte er die französische Staatsbürgerschaft angenommen, und nun möchte er ins Feld ziehen. Da er jedoch bereits fast 50 Jahre alt ist, wird seine freiwillige Meldung abgelehnt. Diese Ausgrenzung trifft ihn schwer und löst eine Depression aus.

Während der beiden ersten Kriegsjahre fragt sich der Künstler, ob und wie sich der moderne Krieg in der Malerei darstellen lässt. Er entscheidet sich für eine allegorische Sprache mit Gemälden wie Le crime châtié oder L’homme poignardé, welche die Gräuel der Massaker anprangern oder die Hoffnung auf einen Sieg zum Aus druck bringen. Er wagt auch «Formstudien» über die Zerstückelung von Körpern, zum Beispiel Quatre torses.

1917 bewirbt sich Vallotton erfolgreich für eine künstlerische Kriegsmission und begibt sich an die Fronten von Champagne und Argonne. Dieser Auftrag verleiht ihm neuen kreativen Schwung. Mit seinem «interpretierten Kriegsbild» Verdun, einem grossformatigen Gemälde, das er im Dezember 1917 fertigstellt, gelingt ihm eine bildliche Synthese, die sich von jedem direkten Bezug zur Realität löst. Das Werk kontrastiert mit den zeitgenössischen Darstellungen der Hölle, welche die Soldaten in den Schützengräben erleben.

12. Letzte Jahre

Bis an sein Lebensende setzt Vallotton seine Arbeit ohne Unterbrechung fort. Die Landschaft, die seit 1909 im Mittelpunkt seiner Malerei steht, bleibt Lieblingsthema. Er vertieft ihre synthetische Wirkung, indem er mit der Monumentalität der Formen, der Fülle der Farben und der Vereinfachung der Linien spielt. An den Ufern der Seine oder der Loire hält er seine Eindrücke der Natur in einfachen Motiven fest, die Ruhe und Stille ausstrahlen und in denen ein Gefühl der Gelassenheit vorherrscht.

Gleichzeitig wird die regelmässige Ausführung von Stillleben immer wichtiger in seinem Schaffen. Vallotton konzentriert sich auf die Dichte der Objekte, ihr Gewicht, ihr Volumen und ihre Textur, um ihre materielle Präsenz mit neuer Intensität darzustellen. Obst, Gemüse, Eier oder Blumen werden zu eigenständigen Sujets, die eine ruhige Kraft ausstrahlen.

Ab 1920 verbringt der Künstler den Winter in Südfrankreich. Das warme Licht und das milde Klima inspirieren ihn und prägen seine Malerei. Jedes Jahr hält er sich mehrere Monate mit seiner Frau Gabrielle in Cagnes-sur-Mer auf. 1921 notiert er in sein Tagebuch: «Nach einem viermonatigen traumhaften Aufenthalt bin ich aus Cagnes zurückgekehrt. Dort fand ich die Möglichkeit wieder, glücklich zu sein.»