Guide de visite

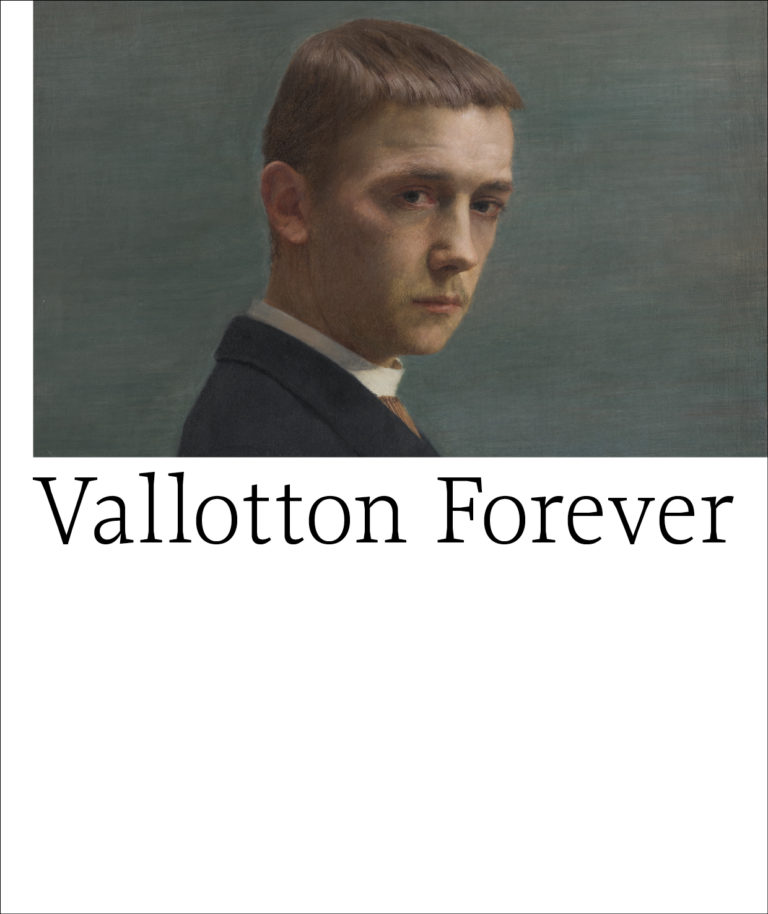

Vallotton Forever. La rétrospective

Lausanne, sa ville natale, accueille la plus grande rétrospective jamais consacrée à Félix Vallotton (1865–1925), à l’occasion du centenaire de sa disparition.

Réunis sur Plateforme 10, le Musée cantonal des Beaux-Arts, qui conserve une importante collection de ses œuvres, et la Fondation Félix Vallotton, centre de documentation et de recherche, proposent une approche inédite de cet artiste majeur de la modernité, esprit lucide, critique et à l’humour incisif. Un parcours chronologique et thématique réunit pour la première fois toutes les facettes de sa création, rythmé par ses chefs-d’œuvre issus de collections suisses et européennes.

Au 1er étage, l’exposition retrace les efforts déployés par Vallotton pour s’imposer à Paris où il arrive à seize ans: ses débuts au Salon officiel; sa percée en tant que graveur sur bois; ses dessins de presse qui témoignent de son engagement dans le combat social et ses illustrations de livres; enfin, ses célèbres peintures de scènes d’intérieur. Dès 1893, Vallotton fait partie du groupe des Nabis qui bataille au sein des avant-gardes postimpressionnistes pour un art symboliste et décoratif.

Au 2e étage, on voit s’accomplir la révolution qui s’opère lorsque Vallotton, créant la surprise, rejoint les courants réalistes. Sa réputation établie, il se consacre à la seule peinture. Ses sujets revisitent alors les genres traditionnels: nus, portraits, paysages, natures mortes et peinture d’histoire. Son dialogue avec les maîtres du passé, ses compositions mûrement réfléchies et ses couleurs éclatantes imaginent l’avenir d’une peinture figurative alors en crise. De 1905 jusqu’à sa mort, il œuvre en toute indépendance, à l’écart des courants modernistes.

Artiste fascinant aujourd’hui comme hier, qui captive les publics autant qu’il inspire les créatrices et les créateurs, Vallotton c’est forever.

1er étage

1. Les débuts

À seize ans, Vallotton quitte définitivement Lausanne pour Paris où, porté par le rêve de devenir peintre, il entreprend une formation artistique à l’Académie Julian. Dès 1885, il expose au Salon officiel des portraits peints dans une veine réaliste, comme son Autoportrait à l’âge de vingt ans.

Un tournant s’amorce au début des années 1890. Vallotton rallie en 1891 le Salon des indépendants, puis participe en 1892 au Salon de la Rose-Croix où il présente ses premières gravures sur bois qui attirent l’attention des Nabis («prophètes» en hébreu). En 1893, il rejoint ce groupe de jeunes artistes, parmi lesquels Pierre Bonnard, Maurice Denis et Édouard Vuillard. Ensemble, ils militent pour un art symboliste et décoratif.

Le style de Vallotton s’en trouve radicalement transformé. En 1893, il présente au Salon des indépendants des gravures sur bois qui suscitent un enthousiasme unanime, et deux peintures, dont Le bain au soir d’été, qui déclenche les fous rires. Avec ses aplats de couleurs vives et son symbolisme teinté d’ironie, ce tableau nabi marque sa rupture définitive avec le réalisme de ses débuts. La même année, en Suisse, l’artiste expose La malade, une œuvre au sujet et au style plus consensuels.

2. La foule

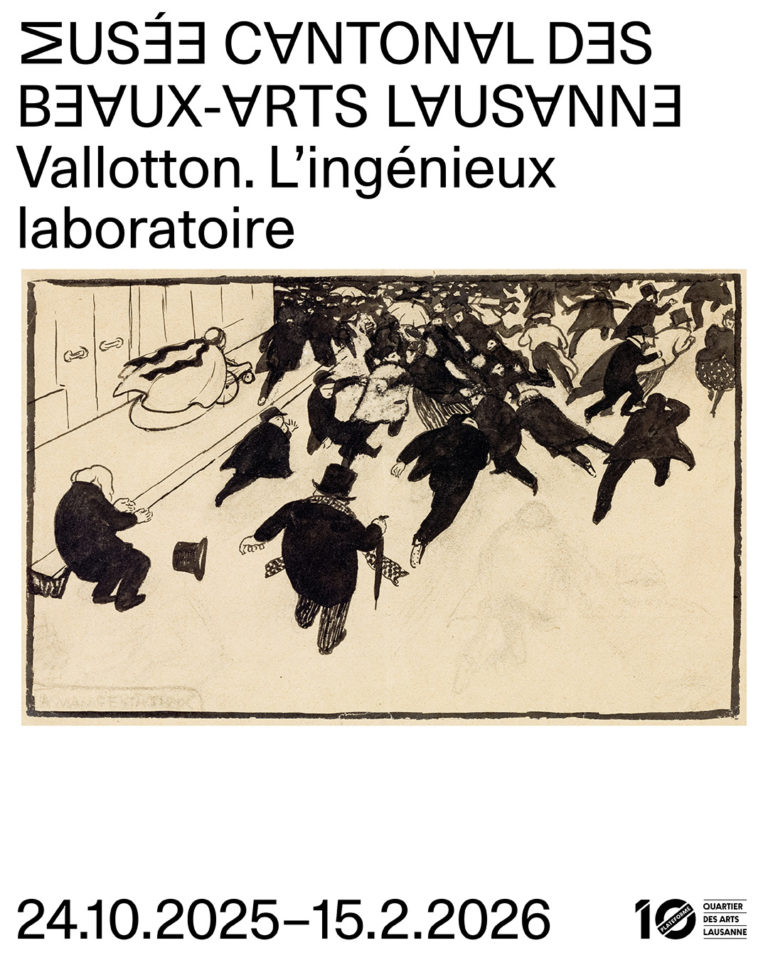

En 1891, Vallotton se forme à la gravure sur bois auprès de l’artiste libertaire Charles Maurin. Il développe un style percutant qui repose sur la synthèse des formes et le contraste entre des aplats de noir et de blanc. Il est bientôt consacré le rénovateur le plus talentueux de cette technique ancienne.

À partir de 1892, la foule est son sujet privilégié. Vallotton l’observe dans la rue, les parcs, les magasins, les salles de spectacle ou les manifestations. La suite de zincographies Paris intense réunit 222 figures dans une densité graphique inédite. L’artiste explore la même thématique et use du même langage graphique dans ses illustrations pour les journaux et pour les livres où, dès 1894, ses dessins sont reproduits par photogravure. Sa réputation qui grandit lui vaut d’être sollicité par des hebdomadaires à grand tirage tels Le Courrier français ou Le Rire.

En 1896, Octave Uzanne édite Les Rassemblements, un ouvrage de bibliophilie exceptionnel. Il commande à Vallotton 30 dessins sur les attroupements parisiens. Par une observation distanciée de la ville moderne, où les corps se pressent, se croisent et se bousculent, l’artiste propose une vision à la fois critique et poétique de la foule.

3. L’humour

L’humour de Vallotton se caractérise par son ironie. Loin de la caricature, qu’il ne pratique qu’à de rares exceptions (le portrait charge Pierre Loti ou Le véritable jeu des trente-six bêtes), il privilégie l’allusion. Son trait précis, son économie de moyens et ses cadrages inattendus mettent en évidence l’ambiguïté des images et l’absurdité de situations observées dans la vie quotidienne. Des registres variés sont explorés, du sarcasme à la grivoiserie, parfois simplement pour donner à sourire.

La collaboration avec l’écrivain Jules Renard rapproche deux hommes qui partagent la même sensibilité: chez l’un comme chez l’autre, l’humour naît moins de l’exagération que de la retenue, moins de la moquerie que d’une distance amusée face aux travers humains.

En 1895, pour Nib, supplément humoristique de La Revue blanche, ce sont les dessins de Vallotton qui précèdent et inspirent le commentaire de Renard, inversant la hiérarchie traditionnelle entre texte et image. La complicité entre les deux amis se prolonge jusqu’en 1902, Vallotton devenant l’illustrateur attitré de l’écrivain; elle culmine avec l’édition définitive de Poil de Carotte, où l’ironie de l’un est au diapason du dépouillement graphique de l’autre.

4. Le spectacle

Comme ses camarades nabis Édouard Vuillard, Pierre Bonnard et Maurice Denis, Vallotton a contribué aux expériences novatrices du Théâtre de l’Œuvre, haut lieu du symbolisme fondé en 1893 par l’acteur Lugné-Poe. À ses débuts, l’Œuvre promeut le théâtre nordique. En 1894, l’artiste conçoit un programme lithographié pour Père d’August Strindberg et, l’année suivante, un «masque» d’Henrik Ibsen pour un album.

L’univers du théâtre intéresse Vallotton au-delà de cette collaboration avec une scène d’avant-garde. Il publie des effigies de comédiennes et de comédiens dans La Revue blanche et Le Cri de Paris (Little Tich, La Belle Otero). S’il lui arrive de représenter le spectacle lui-même (Femme acrobate), c’est avant tout l’effet qu’il produit sur le public qui retient son attention. Dans l’affiche pour la revue Ah ! La Pé… La Pé… La Pépinière !!!, ou dans la gravure sur bois Le couplet patriotique, il observe les réactions des spectatrices et des spectateurs: applaudissements, chants ou cris.

Vallotton épie aussi les intrigues qui se trament loin des feux de la rampe. Dans La loge de théâtre, un drame semble se jouer entre un homme et une femme, qui n’est signalé que par une main gantée de blanc émergeant de l’ombre.

5. La Revue blanche

De 1895 à 1902, Vallotton est le dessinateur attitré de La Revue blanche. Foyer d’effervescence intellectuelle, ce périodique de sensibilité anarchiste, l’un des plus influents de la fin du XIXe siècle, défend l’avant-garde. Vallotton publie dans ses pages des petits portraits de figures littéraires ou artistiques, exécutés à l’encre de Chine, le plus souvent d’après photographie. La formule séduit: plus de 300 de ces «masques» paraissent dans une dizaine de journaux et sont réunis dans les deux volumes du Livre des masques de Remy de Gourmont, publiés en 1896 et 1898.

Autour de la revue gravite un cercle d’artistes, les Nabis, et un réseau d’écrivains. Misia, épouse de Thadée Natanson, le directeur du périodique, est leur muse. Excellente interprète, elle joue du piano pour ses amis qu’elle reçoit fréquemment à son domicile (La symphonie). En novembre 1898, les éditions de La Revue blanche publient Intimités, suite de dix gravures sur bois représentant des scènes de la vie amoureuse dans des appartements bourgeois. Ces planches sont l’expression la plus aboutie du style synthétique de Vallotton dans le domaine de la gravure sur bois, qu’il abandonnera bientôt.

6. La mode

Entre 1893 et 1898, en secret et pour la revue La Mode pratique, Vallotton exerce une activité alimentaire de dessinateur de mode qui va influencer l’ensemble de sa production. Elle lui permet de développer un véritable langage du vêtement et de l’accessoire, qui va irriguer ses gravures, illustrations, dessins de presse et peintures.

L’artiste utilise la mode comme un répertoire social, propice à mettre en évidence hiérarchies, distinctions et tensions entre individu et collectivité. L’habit lui permet de désigner identités, statuts, catégories sociales. Défilent uniformes du gendarme ou du militaire, bleus de travail de l’ouvrier, soutanes du curé, fracs du cocher, redingotes et hauts-de-forme du bourgeois.

Au cœur de cette marée humaine, la Parisienne occupe une place à part. Repère visuel dans la foule, sa silhouette se reconnaît à ses manches gigot démesurées, signe ostentatoire du pouvoir féminin. Le chapeau parachève son élégance et l’exagère parfois jusqu’au grotesque. Le magasin, temple de la femme, s’impose comme un lieu où se cristallisent désir, consommation et mise en scène du paraître; quant à la vitrine, elle est l’interface entre l’espace urbain et cet univers clos dont elle est la reine.

7. La répression

Sympathisant de l’anarchisme, Vallotton trouve dans la gravure sur bois un médium privilégié pour exprimer ses convictions libertaires et contribuer par l’image au combat contre les inégalités sociales. Des planches comme La charge, L’anarchiste ou La manifestation dénoncent la brutalité des forces de l’ordre.

À partir de 1894, cet activisme politique migre vers le dessin de presse auquel Vallotton réserve désormais l’expression de son engagement en faveur d’une justice équitable, fondée sur l’égalité des droits. Dès sa création en 1897, il collabore au Cri de Paris, l’un des rares périodiques à réclamer la révision du procès du capitaine Dreyfus, injustement condamné à la déportation à perpétuité. À la une, Vallotton signe plusieurs dessins qui, comme le célèbre J’accuse… ! d’Émile Zola, dénoncent ce complot antisémite (L’Âge du papier).

En 1902, Vallotton réalise 23 lithographies regroupées sous le titre Crimes et châtiments pour un numéro spécial de la revue L’Assiette au beurre. Y sont violemment dénoncés, par l’image et dans les légendes, les abus de pouvoir et la sévérité disproportionnée des châtiments. Patron, propriétaire, mari, curé et agent de police sont fustigés avec une rigueur implacable.

8. Les intérieurs

À partir de 1896, Vallotton privilégie les scènes d’intérieur dans ses gravures sur bois (Le bain, La paresse). Peu après, il prend la décision de se consacrer pleinement à la peinture, sa vocation initiale. En 1899, lors d’une exposition des Nabis chez le galeriste Durand-Ruel, il présente six Intérieurs avec figures, chefs-d’œuvre de la période nabie (dont La chambre rouge, La visite, Cinq heures et L’attente). Dans ces tableaux, à chaque fois, un homme, une femme sont surpris dans des situations ambiguës qui incitent à imaginer le hors champ. Le décor et les accessoires se font les complices de la dramaturgie; la force des couleurs participe à l’intensité de l’émotion.

Dans les mêmes années, les représentations de femmes dévêtues se multiplient. Vallotton les observe dans leurs chambres, dans les maisons closes ou à leur toilette.

Après son mariage avec Gabrielle Rodrigues-Henriques en 1899, l’artiste s’attache à la vie quotidienne. Son épouse est observée dans l’intimité domestique (Intérieur avec femme en rouge de dos, Femme fouillant dans un placard). Ses beaux-enfants figurent dans des œuvres qui laissent deviner les tensions propres à la vie d’une famille recomposée (Le dîner, effet de lampe).

2e étage

9. Les nus

Vallotton peint ses premières académies durant sa formation artistique, mais il faut attendre les années nabies pour qu’il renoue avec le nu féminin alors traité sans modelé ni volume. Une transition s’amorce en 1902, puis se précise en 1904 lorsque l’artiste réalise plusieurs statuettes en bronze. Cette expérience réveille son intérêt pour le volume.

Au Salon d’automne de 1905, Vallotton présente Le repos des modèles, manifeste de son retour au réalisme. Le nu devient alors son principal terrain d’expérimentation. Suivent Trois femmes et une petite fille jouant dans l’eau et Le bain turc, toiles elles aussi ambitieuses et de grand format, exposées au Salon des indépendants en 1907 et 1908.

Au fil des ans, Vallotton multiplie les figures féminines nues, seules ou en groupe, en intérieur ou en extérieur, allongées, assises ou debout, avec ou sans accessoires. Certaines sont exécutées directement d’après les modèles, dans un souci de vérité (Torse de femme assise drapée de satin jaune); d’autres sont précédées de dessins préparatoires et s’attachent à des questions d’ordre formel (Baigneuse de face, fond gris). L’humour et la grivoiserie pimentent parfois ces tableaux (Femme nue lutinant un Silène).

10. Les paysages

Après une interruption de quelques années durant lesquelles il se consacre au nu, Vallotton renoue avec le paysage en 1909. Les séjours à Honfleur, en Normandie, où il loue une villa et passe désormais tous ses étés, jouent un rôle décisif dans le développement de sa nouvelle sensibilité aux mystères de la nature (Le rayon, La mare).

Alors qu’ils étaient peints en plein air jusqu’en 1900, les paysages sont par la suite reconstitués de mémoire dans l’atelier de l’artiste, à partir de petits croquis saisis sur le vif dans des carnets.

Rêvant «d’une peinture dégagée de tout respect littéral de la nature», d’un retour au paysage idéalisé du classicisme, Vallotton développe une méthode fondée sur la distance au motif, qui donnera naissance à ce qu’il appelle le «paysage composé».

La synthèse s’affirme au fil des ans: les formes s’épurent, le contraste entre ombre et lumière s’intensifie, les couleurs éclatantes s’éloignent de la réalité. Une série de couchers de soleil, inaugurée en 1910 et poursuivie jusqu’en 1918, aboutit à des compositions radicales, parfois réduites à la superposition de larges bandes parallèles où l’intensité chromatique produit des effets d’une grande puissance expressive.

11. La guerre

Vallotton est un artiste reconnu lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale. Le 2 août 1914, l’ordre de mobilisation générale le bouleverse. Naturalisé Français en 1900, il souhaite partir au combat mais il entre dans sa cinquantième année et son engagement volontaire est refusé en raison de son âge. Cette mise à l’écart forcée l’affecte et il sombre dans la dépression.

Durant les deux premières années du conflit, l’artiste s’interroge sur la possibilité pour la peinture de traduire la guerre moderne. Il opte pour le langage allégorique avec des tableaux qui, comme Le crime châtié ou L’homme poignardé, dénoncent les horreurs des massacres ou expriment l’espoir d’une victoire. Il tente aussi des «études de formes» sur le morcellement des corps (Quatre torses).

En 1917, Vallotton sollicite une mission artistique aux armées et se rend sur le front de Champagne et d’Argonne. Ce séjour lui donne un nouvel élan créatif. Avec Verdun, toile de grand format achevée en décembre 1917, son «tableau de guerre interprété», il atteint une synthèse picturale affranchie de toute référence littérale à la réalité. L’œuvre tranche avec les représentations contemporaines de l’enfer vécu au quotidien par les soldats.

12. Les dernières années

Jusqu’à la fin de sa vie, Vallotton poursuit son activité sans relâche. Le paysage, au cœur de sa peinture depuis 1909, reste son sujet de prédilection. Il en approfondit la portée synthétique, jouant sur la monumentalité des formes, la richesse des couleurs et la simplification des lignes. Sur les bords de la Seine ou de la Loire, il restitue ses impressions de nature dans des motifs simples, baignés de calme et de silence, où domine un sentiment de sérénité.

Parallèlement, l’exercice régulier de la nature morte occupe une place croissante dans son œuvre. Vallotton s’attache à la densité des objets, à leur poids, à leur volume, à leur texture, révélant leur présence matérielle avec une intensité nouvelle. Fruits, légumes, œufs ou fleurs deviennent autant de sujets autonomes, investis d’une force tranquille.

À partir de 1920, l’artiste passe ses hivers dans le Midi. La lumière chaude et la douceur du climat le stimulent et illuminent sa production picturale. Chaque année, il séjourne plusieurs mois à Cagnes-surMer avec son épouse Gabrielle. En 1921, il note dans son Journal: «Rentré de Cagnes après quatre mois d’un séjour de rêve. J’y ai retrouvé la possibilité d’être heureux.»

Publication

Playlist musicale

Sélection de chansons en lien avec l’exposition et contemporaines de l’artiste.

Écouter la playlist