Guide de salle

Vallotton. L’ingénieux laboratoire

L’œuvre de Vallotton compte plus de 1700 tableaux, des centaines de dessins, environ 1200 illustrations de livres et dessins de presse, quelque 200 gravures ainsi que de nombreux écrits. Cette production impressionnante est le fruit d’un labeur incessant, conduit au quotidien par l’artiste durant une quarantaine d’années, dès son arrivée à Paris en 1882 jusqu’à sa disparition en 1925. Tout au long de sa carrière et dans ses multiples champs d’expression, Vallotton a œuvré à un rythme soutenu en réponse à différents impératifs. En premier lieu, le besoin vital et jamais assouvi de créer et de progresser. Il s’agit aussi pour lui de répondre aux commandes et aux attentes de ses marchands, d’être présent aux expositions et, plus prosaïquement, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

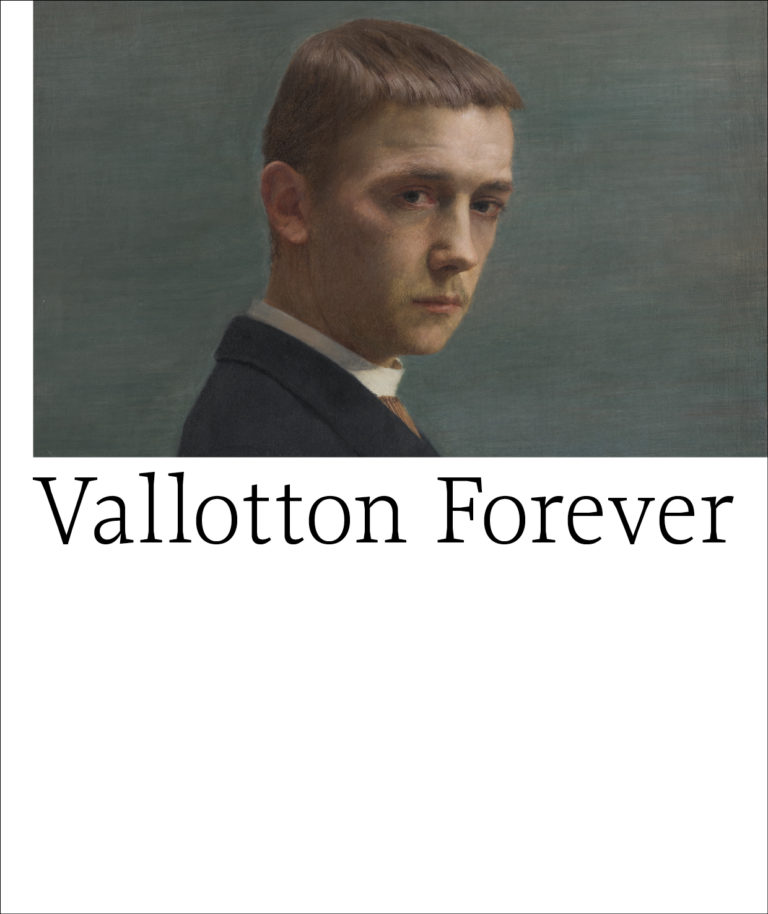

La rétrospective Vallotton Forever présente actuellement sur les grands plateaux du MCBA les œuvres abouties de l’artiste. L’exposition satellite Vallotton. L’ingénieux laboratoire propose de s’intéresser à la genèse de sa création: ses modèles, ses procédés, ses techniques. Elle puise dans les riches collections du MCBA et de la Fondation Félix Vallotton pour retracer les étapes qui mènent de l’élaboration à la réalisation d’une œuvre d’art.

Le parcours aborde tour à tour sept thématiques qui mettent en lumière des compétences et des savoir-faire variés: l’interprétation d’après les maîtres anciens, la gravure, le paysage, le portrait d’après photographie, l’illustration, le nu et le grand format.

1. D’après les maîtres

Vallotton quitte Lausanne pour Paris en 1882. Pour réaliser son rêve de devenir peintre, il suit une formation artistique à l’Académie Julian. Au Louvre, où son nom figure au registre des copistes, il réalise des copies peintes d’œuvres de Léonard de Vinci, Albrecht Dürer ou encore Antonello de Messine. Ces maîtres anciens marqueront durablement sa propre création, en particulier dans l’art du portrait.

La copie fait partie de l’apprentissage du métier, mais elle est aussi pour Vallotton une activité alimentaire. À une époque où la reproduction des œuvres n’est pas encore du seul ressort de la photographie, il produit des répliques gravées pour la vente ou pour les revues d’art. Le portrait et l’autoportrait de Rembrandt qu’il interprète à l’eau-forte ne sont pas conservés à Paris: il travaille donc parfois d’après des gravures.

2. La gravure

À la fin des années 1880, Vallotton s’initie à la gravure sur métal. Il creuse les plaques (les «matrices») à la pointe sèche et à l’eau-forte. Ses sujets sont intimistes: sa mère, sa compagne Hélène Chatenay, des vues de Lausanne et de Paris.

À partir de 1891, l’artiste opte pour la gravure sur bois. Après un dessin préparatoire, il attaque une planche de bois au canif. Cette technique favorise l’éclosion d’un style épuré, la simplification des formes et les contrastes sans transition de noir et de blanc. Ces gravures font sa célébrité et sa réputation.

Vallotton ne recourt que rarement à la lithographie, technique où le motif est dessiné sur une pierre calcaire. C’est le cas en 1902, pour un numéro spécial de la revue L’Assiette au beurre.

3. Le paysage

Après 1900, Vallotton ne peint plus ses paysages en plein air. À de rares exceptions près (Sous-bois à Varengeville), il les réalise en atelier, à partir de croquis annotés ou d’esquisses.

Au bord de la mer, ou dans ses promenades à la campagne, l’artiste remplit ses carnets de petits dessins à la mine de plomb, saisissant rapidement les lignes essentielles. Il note la référence des couleurs observées grâce à un système chiffré. De retour dans son atelier, il traduit ces indications sur la toile, reconstituant le paysage à distance.

Dans ce qu’il appelle le «paysage composé», la nature est donc réinterprétée et ordonnée selon sa vision personnelle. Ce procédé en deux étapes lui offre une grande liberté de synthèse formelle et d’interprétation des couleurs et confère à ses tableaux l’artificialité décorative qui les caractérise.

4. D’après photographie

La photographie est une des inventions les plus marquantes du XIXe siècle. Vallotton s’intéresse à ce nouveau médium. Dans un premier temps, il travaille d’après des clichés de tiers pour réaliser ses portraits, qu’ils soient dessinés, peints ou gravés (Portrait du graveur Félix Vallotton par lui-même, À Edgar Poe). Le critique d’art allemand Julius Meier-Graefe voit dans ce recours à la photographie l’explication de sa capacité à retenir les traits les plus caractéristiques d’une physionomie.

En 1899, Vallotton acquiert un appareil Kodak Bulls-Eye. Il réalise désormais ses propres prises de vue pour préparer certaines de ses compositions picturales. Plus que de simples documents, ces images facilitent la traduction du volume en une surface plane, un principe au cœur de son esthétique dès sa période nabie.

5. L’illustration

À la fin des années 1890, Vallotton est actif dans l’ornementation, en particulier pour des éditeurs allemands. Le monde animal et les plantes inspirent son langage décoratif. Pour Der Bunte Vogel von 1897, un almanach dont il signe la couverture, il imagine tout un répertoire de vignettes peuplées d’oiseaux stylisés. Ce goût pour les motifs ornementaux s’exprime aussi dans ses projets publicitaires, où se manifeste son talent d’illustrateur mais aussi de graphiste.

Pour le Chocolat Kohler, entreprise lausannoise où travaille son frère Paul, Vallotton dessine une publicité parue dans l’hebdomadaire Le Cri de Paris; image et lettre se répondent pour former une unité décorative. L’artiste conçoit aussi des projets d’emballage pour le Chocolat Vallotton, fabrique appartenant à son père, installée à Lausanne, sous l’actuel pont Chauderon.

6. Le nu

Le nombre très élevé de dessins de nus féminins que compte l’œuvre de Vallotton témoigne de la place essentielle occupée par ce sujet dans sa création. Ceux-ci sont réalisés d’après des modèles, sur des feuilles volantes, le plus souvent au crayon gris. Les poses sont très variées: nu couché, assis, de dos, penché, sur un tabouret.

Pour ses peintures ambitieuses, réunissant parfois plusieurs figures, Vallotton fait précéder la réalisation à l’huile de dessins très poussés et détaillés (Étude pour Le bain turc). Comme pour ses paysages, il va les reporter sur la toile dans un second temps, étape qu’il dissocie de celle de l’observation.

Il arrive aussi que Vallotton peigne le nu directement sur la toile, face au modèle, sur fond de décor d’atelier (Torse nu brun, Torse au châle rouge). Il exécute alors son projet sans dessin préparatoire.

7. Le grand format

Durant sa période nabie, Vallotton peint des tableaux de petit format, souvent sur carton et à la tempera. À partir de 1900, il revient à l’huile sur toile et à des formats standard. Les œuvres monumentales sont rares, réservées à des sujets mythologiques et allégoriques.

En 1915, l’artiste réalise un triptyque inspiré par l’actualité tragique de la Première Guerre mondiale. Celui-ci comporte trois toiles: Le deuil, Le crime châtié, L’espérance. L’ensemble mesure 2,5 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur. Pour mener ce projet ambitieux, Vallotton réalise trois dessins préparatoires et recourt à la «mise au carreau», un procédé traditionnel consistant à quadriller le dessin et la toile afin de reporter la composition case par case. Cette méthode lui permet d’ajuster chaque détail et de transposer son esquisse à l’échelle monumentale.

Publication

Playlist musicale

Sélection de chansons en lien avec l’exposition et contemporaines de l’artiste.