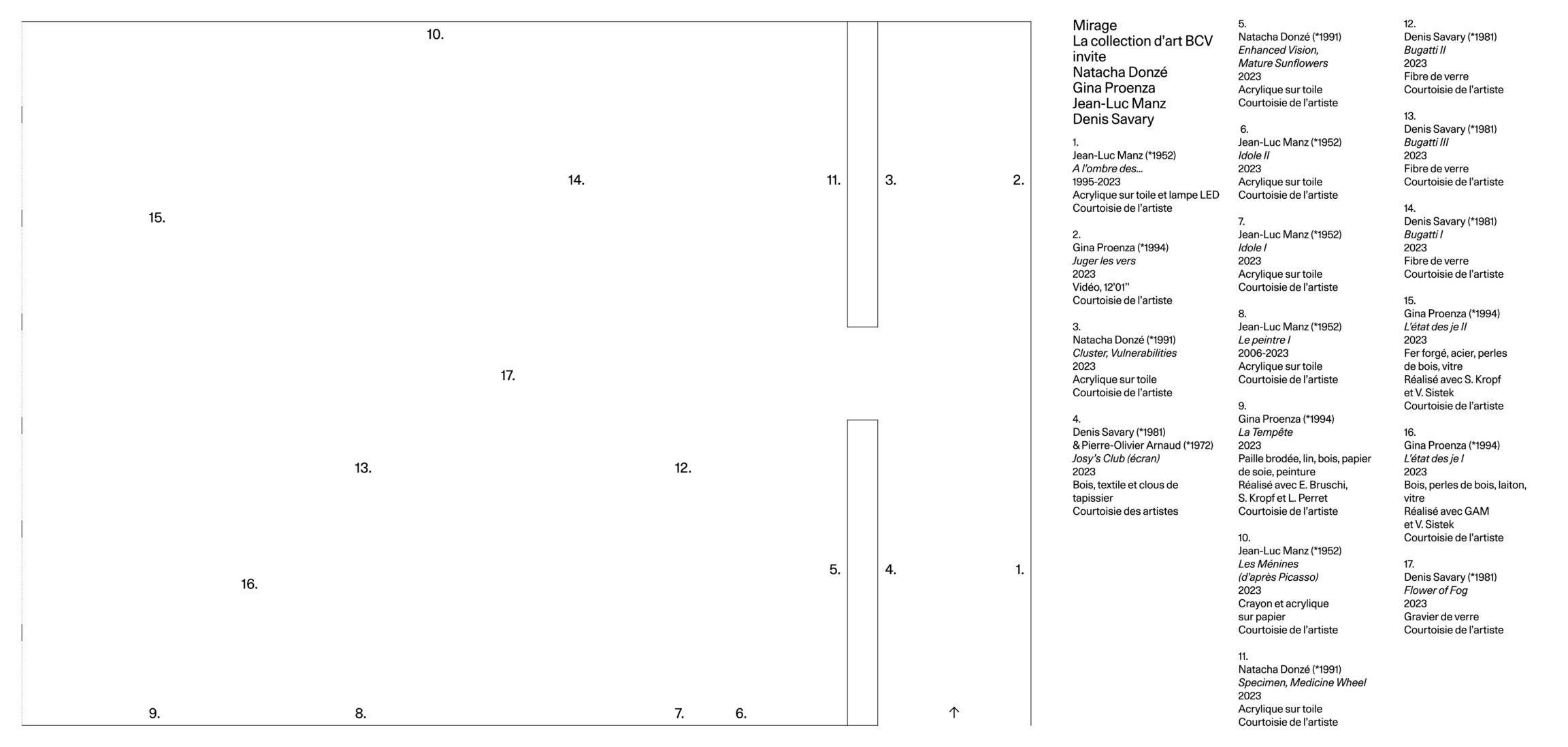

Guide de salle Mirage

La collection d’art BCV invite Natacha Donzé Gina Proenza Jean-Luc Manz Denis Savary

29.9.2023 – 7.1.2024 Espace Projet

L’exposition Mirage invite à un cheminement, de l’ombre à la lumière, au travers d’œuvres nouvelles et emblématiques de quatre artistes convié·e·s par la collection d’art BCV, à l’occasion de sa deuxième exposition dans l’Espace Projet du MCBA. Il s’agit d’une commande faite à Natacha Donzé, Gina Proenza, Jean-Luc Manz et Denis Savary. C’est une première expérience de ce type pour la collection d’entreprise, après plus de cinquante ans d’existence, qui fait ainsi le pari d’une proposition plurielle conçue comme un work in progress. L’intention est de sortir du cadre habituel consistant à exposer ce qui a été acquis pour être davantage dans ce qui est en train de se créer et soutenir la scène artistique contemporaine.

Au gré de séances de travail en groupe, exigeantes et jubilatoires à la fois, l’idée d’inscrire les futures pièces dans une sorte de paysage composé est devenue évidente et elle sert aujourd’hui de trame narrative à l’exposition. D’un point de vue conceptuel, il s’agit de rebondir autour de l’idée apparemment simple de réunir plusieurs pratiques, tout en échappant à un thème prétexte, pour mieux suggérer et s’ouvrir à une expérience pertinente tant sur les plans visuels que formels. D’où la décision de redimensionner la salle et de la diviser en deux espaces distincts: un couloir conçu comme un interstice et qui a valeur de préambule au programme qui, lui, se décline dans la salle principale. Le sol y est recouvert d’un gravier de verre transparent permettant de concentrer le propos pour mieux le déployer, telle une toile vierge tendue sur un châssis. Ainsi, les éclats lumineux du matériau translucide, tout autant que la subtilité des correspondances entre les œuvres présentées aux cimaises et celles disposées au sol, révèlent par leur intensité une infinité de perceptions semblables à un mirage. La déambulation, comme le bruissement des pas dans ce territoire fictionnel, ravive l’effet d’étrangeté pour mieux y regarder et y cheminer encore.

De la scénographie au déploiement des artistes et de leurs œuvres

Par Catherine Othenin-Girard

DENIS SAVARY (*1981) utilise un large éventail de médiums allant du dessin à la sculpture, de l’installation à la vidéo. Dans un registre citationnel, il se réfère tant à l’histoire de l’art – le surréalisme le plus souvent – qu’au champ littéraire, ancrant son travail de manière ludique dans une hybridation des sources comme des genres et des techniques. Sans hiérarchie aucune, il sollicite artisans et techniciens pour la réalisation de ses pièces, valorisant ainsi une production manufacturée au profit de l’exposition conçue comme une œuvre en soi. Pour ce projet muséal, la série de fourmiliers intitulée Bugatti, I, II, III reprend un sujet récurrent dans sa pratique, celui de la sculpture animalière. Ici, il cite la dynastie des Bugatti: Carlo, le père, créateur et fabricant de mobilier Art Nouveau à caractère zoomorphe, et ses deux fils : Rembrandt, sculpteur animalier, ainsi qu’Ettore, créateur de la célèbre marque de voitures du même nom1. Denis Savary voit en ces trois figures « comme un portrait-miroir de sa pratique ». Et en effet, tous ont une attirance pour le genre du fantastique et une curiosité pour un rendu industriel de leurs productions respectives. Le choix de la couleur bleue renvoie donc aux modèles emblématiques de la marque et la réalisation des pièces en fibre de verre permet, quant à elle, de multiplier les variantes, tout en suggérant le déplacement de l’étrange animal. Parmi les nombreuses sources iconographiques envisagées par l’artiste pour cette série, on peut encore citer une célèbre photographie de Salvador Dali sortant du Métro Gaîté à Paris, en 1969, avec un tamanoir en laisse. Cette mise en scène rappelle ses liens d’amitié avec André Breton dans les années 1930 qu’il nommait le « Grand fourmilier », en raison de leur phobie commune pour ces insectes. Et, à l’instar de la pratique sculpturale de Denis Savary, on peut relever l’importance de l’animal en tant qu’objet trouvé dans le mouvement surréaliste. Dans un registre similaire, Savary signe le revêtement du sol en gravier de verre qui rappelle la matérialisation d’effets météorologiques de ses expositions antérieures. Entre neige et brouillard, Flower of Fog, une reprise du titre d’un dessin de Meret Oppenheim, également affiliée au mouvement surréaliste, évoque notre relation au paysage tant physique que mental. Ce matériau démythifie en quelque sorte l’espace muséal au profit d’un territoire en devenir. Par ailleurs, l’intérêt de Savary pour les objets vernaculaires issus de l’univers domestique, tels que ce cache-cheminée (Josy’s Club, 2023), procède du même rejet des catégories esthétiques courantes et de la même volonté d’identifier l’art à la vie. En cela, il se rapproche de l’esprit néodadaïste de Fluxus, un mouvement incontournable de la scène artistique romande depuis les années 1970, notamment autour de la figure singulière de John M Armleder.

Pour l’exposition Mirage, JEAN-LUC MANZ (*1952) revisite Les Ménines (1656) de Diego Velázquez considéré comme un chef-d’œuvre absolu dans l’histoire de l’art occidental. Pourquoi un tel intérêt pour une œuvre apparemment si éloignée de sa pratique de peintre de l’abstraction géométrique ? L’explication se trouve assurément dans le contexte historiographique durant lequel ce tableau a été peint. Velázquez, alors artiste attitré de la cour d’Espagne, réalise cette peinture sur une commande du monarque Philippe IV (1621-1665), lorsqu’il est à l’apogée de sa carrière. Nous y voyons l’artiste en train de peindre le portrait de la famille royale – le reflet des deux monarques étant subtilement représenté dans un miroir au fond de la composition –, ainsi que l’infante Marguerite, entourée de ses suivantes et autres dignitaires. Mainte fois analysé et commenté depuis sa création par les plus grands historien·ne·s de l’art, ce tableau est par sa facture magistrale – une maîtrise de la perspective et de la touche picturale –, hors catégorie. Mais, en plus de ces critères techniques indiscutables, c’est la diversité de la vision proposée au regardeur qui intrigue depuis toujours. En effet, ce jeu entre l’avers et le revers du tableau trouble l’interprétation. Certes, on y voit une scène de genre, mais on y voit aussi un peintre qui honore sa commande, tout en se représentant en train de peindre. Les recherches récentes via les moyens radiographiques montrent par ailleurs que Velázquez était absent dans la première version de la composition et que ce changement s’avère très audacieux pour l’époque. Ces dernières recherches permettent d’appréhender cette réalisation monumentale non seulement comme une scène d’importance culturelle et politique, mais aussi, tel que le suggère Daniel Arasse, comme une fiction narrative extrêmement novatrice pour l’époque. On pourrait l’assimiler, toutes proportions gardées, à une histoire de la peinture dans un temps donné. Et c’est justement cette assertion qui intéresse Jean-Luc Manz. Relevons que d’autres artistes s’y sont essayés et pas des moindres, puisque Pablo Picasso réalisa 44 versions des Ménines entre août et décembre 1957, se concentrant essentiellement sur la figure de l’infante, dont il fait le personnage principal, tout en déstructurant et recomposant le sujet à sa manière. Manz a vu cette série au Musée Picasso de Barcelone et elle fait donc partie de ses références iconographiques. Mais comment a-t-il approché et interprété ces deux «monuments» à l’occasion de cette invitation ? Tout d’abord, il réalise différentes esquisses dans ses carnets, axant sa recherche sur la structuration géométrique de la composition monumentale de Velázquez et, comme Picasso, sur l’importance visuelle que prend le verso de la toile en train d’être peinte. Le concept du «tableau dans le tableau» devient alors l’élément autour duquel il décline ses propositions. D’abord, en 44 peintures sur papier en référence aux Ménines de Picasso qui se déclinent à partir d’un quadrillage rigoureux de lignes claires, d’un choix chromatique de couleurs vives et d’une suite d’associations alliant carré, triangle et autres motifs géométriques génériques. Cette série a valeur de commentaire, comme s’il étudiait chacune des 44 versions de Picasso pour en dégager ensuite l’élément électif qu’il peint sur toile dans un deuxième temps. Ensuite, il aborde le sujet avec deux propositions distinctes et complémentaires à la fois. Pour Peintre I, il ose le format monumental du tableau original (318 × 276 cm) et, à l’échelle, il représente uniquement le revers de la toile vierge, laissée en blanc sur un fond monochrome noir. Pour Peintre II, il réalise quatre toiles au 1/10 en reprenant le même motif, mais il choisit cette fois-ci des fonds colorés propres à sa gamme chromatique. Et, pour citer Arasse, comme « le temps n’épuise pas Les Ménines, mais il les enrichit », cette proposition sérielle souligne la recherche conduite par Manz depuis des décennies et qui consiste à activer le faire pour nourrir l’être, oser davantage pour réaliser encore. Et gageons qu’il tient cette posture jusqu’à choisir un titre qui n’est rien moins que le portrait, voire l’autoportrait du peintre au sens générique du terme.

Quant aux pièces Idole I, II et À l’ombre des…, elles complètent le propos citationnel et relèvent de l’influence de l’art antique autant que de celle de l’aventure du monochrome dans son travail. Sans oublier l’identité visuelle du journal Libération qui est devenue une matrice graphique incontournable et essentielle à sa production.

La recherche de NATACHA DONZÉ (*1990) est avant tout celle d’une peintre qui interroge et relance sans cesse la question fondamentale de la planéité de la surface peinte. Chaque projet est structuré de manière à définir précisément l’espace pictural imparti et permettre ainsi au travail de questionner le lieu de son exposition. Dans le cas de l’exposition Mirage, elle a choisi deux parois du côté sud de la salle et elle a divisé sa proposition en une série de toiles de formats divers. À l’image d’un puzzle, celles-ci peuvent être réunies et potentiellement occuper l’ensemble des cimaises ou être déployées et jouer avec les espacements et les manques, telle une composition architecturale en mutation. Cette complexité combinatoire fonctionne comme un révélateur de la pratique de l’artiste qui excelle dans le rendu d’agencements illusionnistes, voire d’effets de trompe-l’œil. Ce côté multifocal trouble les niveaux de lecture et d’interprétation du travail et génère une sensation visuelle intense et étrange à la fois. Ses aplats de couleurs – une application de peinture acrylique au pinceau, à la brosse et à l’aérographe – sont modulés par des effets de matière, en l’occurrence des billes de verre ajoutées aux pigments. La couleur est libérée de son contexte objectif et devient sujet en lui-même. Sur le plan figuratif, ses emprunts iconographiques sont issus de la culture Pop et des médias digitaux. Elle insère ces sources dans des agencements chromatiques représentant, par exemple, des micro-organismes d’ordre scientifique. D’autres s’apparentent à des cartographies tirées de l’imagerie spatiale comme des vues interstellaires ou des captations thermiques, à l’instar des feux apocalyptiques de cet été. Dans le cas de cette série, elle représente pour la première fois des tournesols, la fleur héliotrope par excellence et dont la particularité est de suivre la lumière du matin au soir. Par analogie, cette présence florale étonnante incite celles et ceux qui regardent à se déplacer face à ses œuvres et à être à l’affût des effets miroitants de la matière picturale qui rappellent, sans conteste, les effets visuels des mirages. Cette série monumentale de Natacha Donzé évoque de façon magistrale le propos de l’exposition et relance, si besoin était, le dialogue fécond entre réalité et fiction.

La démarche artistique de GINA PROENZA (*1994) est ancrée dans un rapport au temps et à l’espace particulièrement dense et personnel. Ses œuvres polymorphes se réfèrent autant à l’art minimal qu’à des pratiques ancestrales à caractère vernaculaire. Sa capacité de transgresser les codes du champ artistique apporte une dimension narrative, voire politique, à son travail et ouvre à une lecture anthropologique de ses œuvres. Pour ce projet, elle interroge le rapport entre les enjeux écologiques actuels et ceux de la sphère artistique contemporaine. Dormant Season et La Tempête sont deux pièces exécutées en collaboration avec Emma Bruschi, designer et agricultrice, qui utilise des plantes séchées pour réaliser, entre autres, des textiles. La première pièce renvoie à la tradition de la danse macabre; on y voit un squelette mi-humain, mi-animal représenté en broderie de paille et accroupi dans une position de labeur. La seconde pièce, conçue selon la même technique, reprend certains éléments d’un tableau considéré par l’artiste comme son premier choc esthétique. Il s’agit de La Tempête (1506-1510) de l’artiste vénitien Giorgione. Ce célèbre tableau la fascine par la façon dont le phénomène tempétueux est peint au cœur d’un paysage d’une absolue sérénité. Et c’est comme si cette contradiction devenait, pour elle, la seule façon d’appréhender le lien entre nature et culture dans son travail. L’état des je I, II sont des bancs à bascule instables qui parodient en quelque sorte le mobilier traditionnel des salles de musée. Inspirés d’une peinture éponyme d’Eleonora Carrington présente dans la collection du MCBA, ils induisent par leur instabilité une fonction ludique et par leur dimension monumentale une présence sculpturale insolite. Quant à Juger les vers, il s’agit d’une vidéo basée sur un corpus de textes retraçant les procès animaliers ayant eu lieu en Romandie entre le 15e et le 17e siècle. En effet, lors de périodes de famine, les insectes étaient alors successivement humanisés, diabolisés, puis reconnus responsables de la destruction des récoltes et, in fine, condamnés. Pour cette pièce, l’artiste analyse ces récits juridiques et développe un dispositif stroboscopique où l’ensemble des vocables sont projetés par ordre alphabétique sur le mur. L’histoire de ces vers blancs excommuniés a ici une valeur pamphlétaire dénonçant l’usage du langage comme outil coercitif. Dans une époque où l’on se plaît à enfermer les choses comme les idées dans des catégories, l’hybridité effraie. Gina Proenza défend une position contraire, car c’est précisément dans le croisement des domaines culturel et historique qu’elle puise ses idées et qu’elle développe puissamment son travail.